研究テーマ

1.光によって生成される物質中の量子もつれ状態

最近の量子情報理論の進展により、量子もつれ状態と量子多体系の物理は密接な関係にあることがわかってきました。それに伴って物性物理においても新たな知見が得られつつあります。

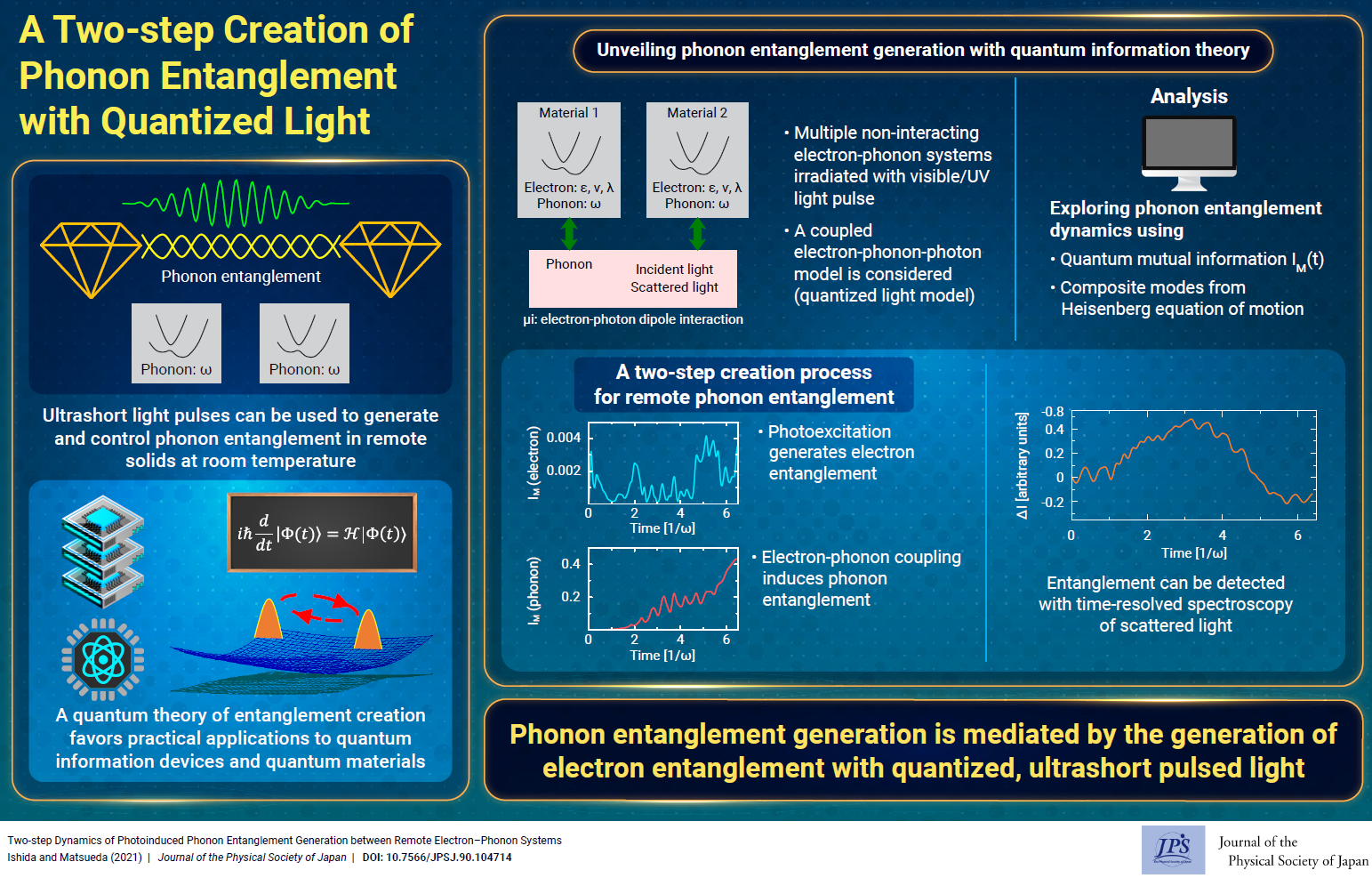

一方、物質に光を当てることによって物性が変化する現象にはさまざまなものがあり、その変化を利用した機能制御についても、兼ねてから興味がもたれてきました。われわれは、こうした状態変化に量子もつれとの関係に着目し、光(電磁場)の量子性と物性変化・分子や結晶構造の変化との関係を理論的に調べています。

JPS Hot Topicsから(https://doi.org/10.7566/JPSHT.1.066) ©2021 The Physical Society of Japan

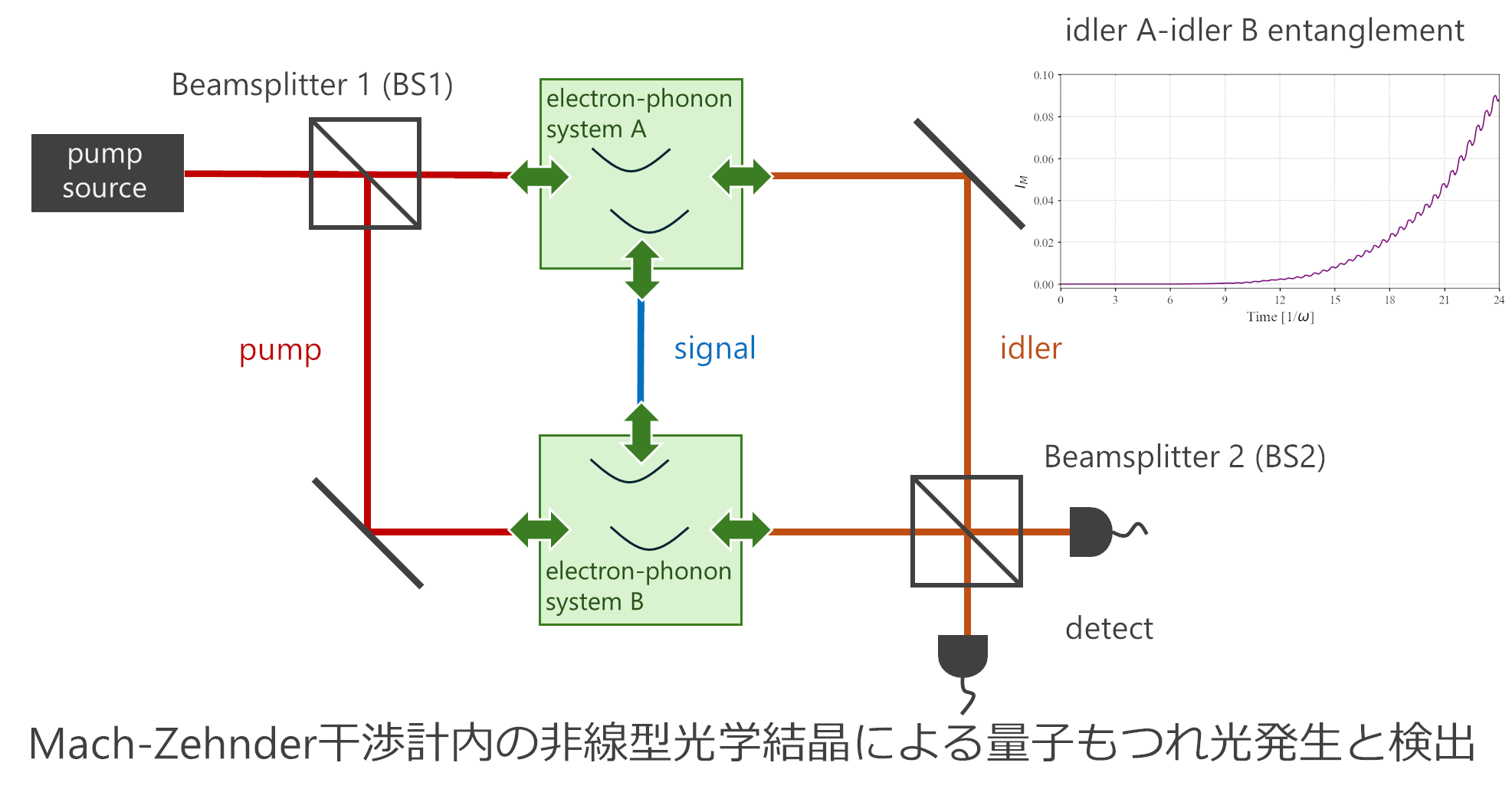

2.量子もつれ光を用いた超高感度THz波検出

自発パラメトリック下方変換(SPDC)過程によって発生した量子もつれ光子を用いた、これまでにない超高感度なTHz波の量子検出理論についての検討を進めています。Mach-Zehnder干渉計内に非線型光学結晶を配置する(下図)ことにより、出力光の間に現れる量子もつれの強さとTHz光強度の間に相関があることがわかってきました。こうした現象の機構を探るためには、物性物理学と量子光学という二つの分野を融合する研究が必要となります。われわれはこうした方向を目指した理論研究を進めるとともに、量子センシング・量子イメージング技術への展開も念頭に、学外の実験グループと共同で研究を進めています。

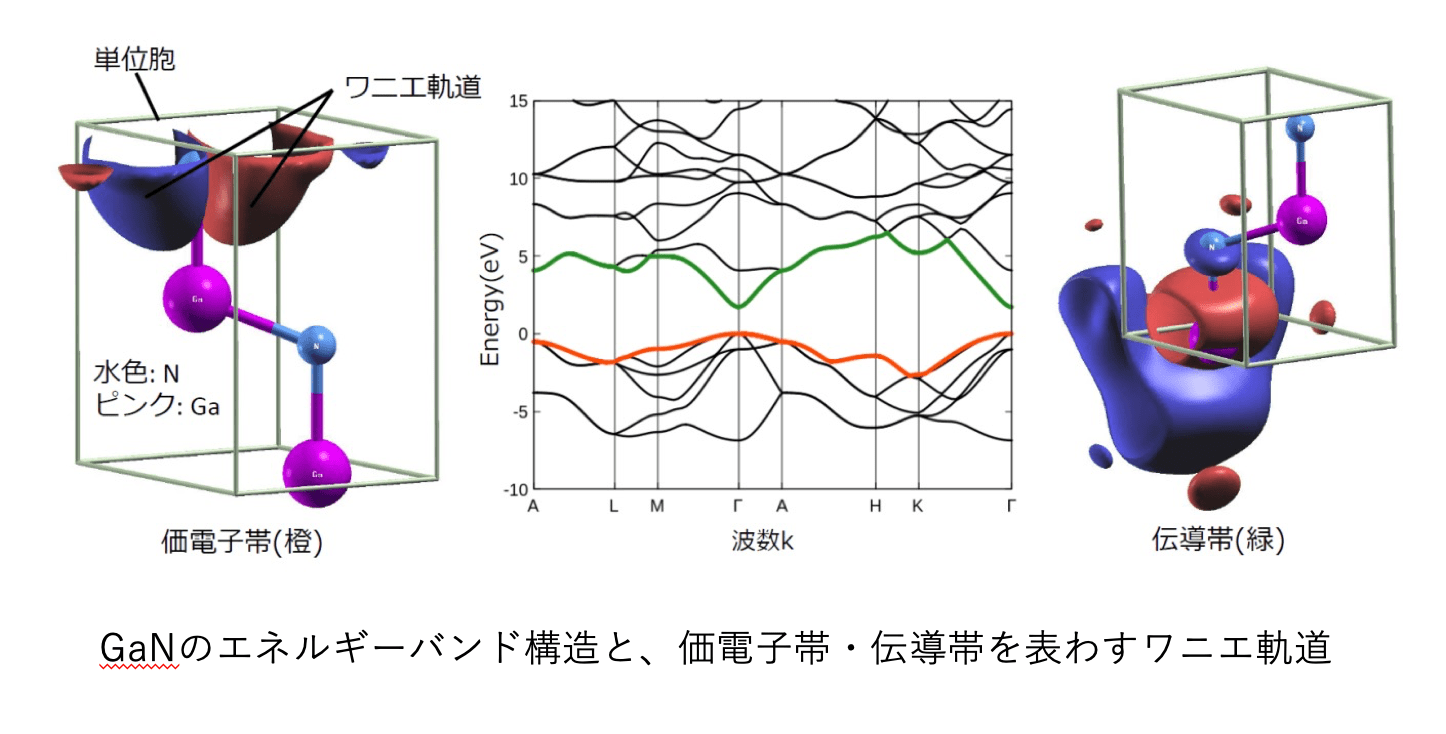

3.第一原理計算を用いた半導体励起子理論

SiやGaN系に代表される半導体は、デバイス応用も含め重要な材料として知られています。特にGaN系半導体の発光現象には、材料内の「励起子」と呼ばれる励起状態が重要な役割を果たしていることが知られています。通常、物質の性質は基底状態によってほぼ決まっており、基底状態を詳しく知るための理論としてそこでは第一原理計算と呼ばれる手法が用いられてきました。第一原理計算では電子の質量・素電荷といった既知の量のみを用いて結晶構造・エネルギーバンドなどを求めることが可能で、微細化が進んだ現在のSiデバイスの開発には不可欠な手法です。われわれはこの第一原理計算とワニエ化という計算法を用いて、励起子状態を求めるための研究を進めています。これまでにGaNおよび次世代材料として期待されているMoS2について、定量的な計算が可能なことがわかってきました。