研究概要

現在われわれは、物質に光を当ててから約10フェムト秒(100兆分の1秒)~1ピコ秒(1兆分の1秒)の間に起きる超高速な物性変化に興味を持っています。こうした極短時間に起こる物性変化においては物質の量子力学的性質が顕著に現れ、古典力学には出て来ない量子もつれなどの性質が重要な役割を果たします。そこで、特に時間変化の解明に主眼を置いて、さまざまな現象の物理を量子力学に基づいた理論によって解析・理解することを目指しています。

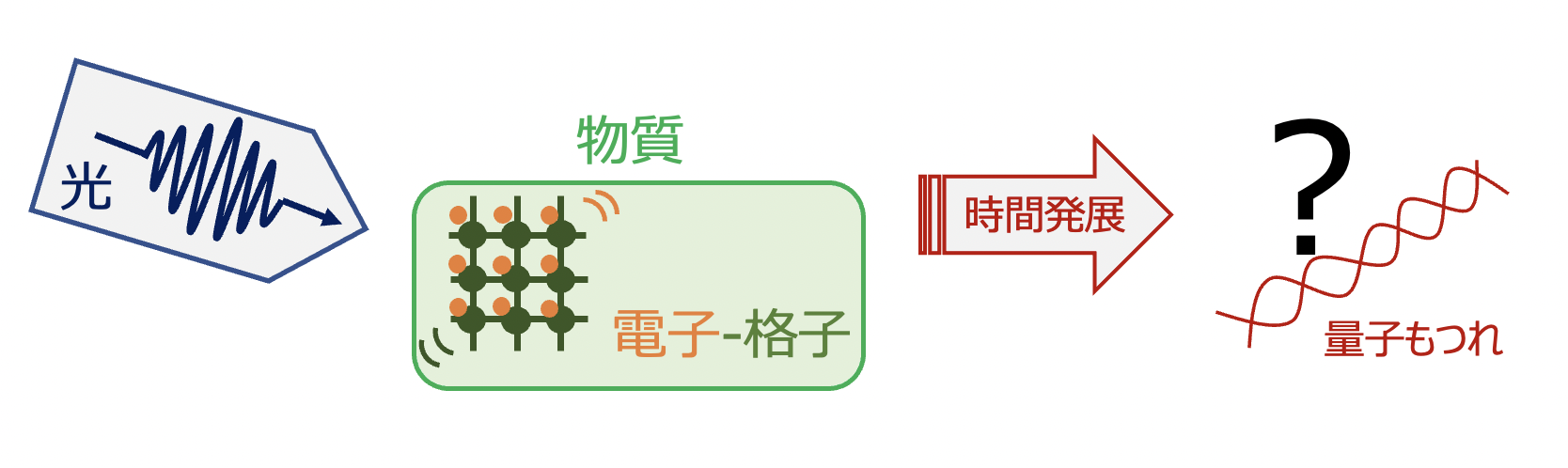

最近の研究により、こうした現象の解明には量子情報理論を用いることが有効であることがわかってきました。量子もつれは量子コンピュータの動作に重要な役割を果たすことが知られており、2022年度ノーベル物理学賞の受賞対象にもなった重要な現象ですが、光が物質中に創り出す量子もつれ(下図)を手掛かりに光が起こす物性変化の機構(メカニズム)を解明しようとしています。このメカニズムがわかれば、それを利用してどのような「外部刺激」によって思い通りの物性変化を起こすことができるか、理論的に予測できる可能性があります。

さらに最近になって、テラヘルツ波と呼ばれる電波と光の中間にあたる波長の電磁波の検出に量子もつれを利用することを目指した研究も進めています。そこでは光(電磁波)の量子性を用いたこれまでにない超高感度検出を狙った研究に、学外の実験グループと共同で取り組んでいます。こうした取り組みは従来の量子光学と物性物理学の融合を目指した研究であるとともに、将来が期待されている「量子技術」の一つの在り方を探ることと位置付けられ、われわれの主要テーマの一つとなっています。

上に述べた研究は、物理的な描像をまずは明確にすることを目的としているため、物質を単純化したモデルを用いています。ただ、現実に存在する物質において精度のよい結果を得るにはこれだけでは不十分です。そこで、第一原理電子状態計算という手法を用いてより現実の物質に即した研究も進めています。現在は光デバイス材料として知られているGaNや、次世代デバイス材料として注目されている遷移金属ダイカルコゲナイド(Transition Metal Dichalcogenide)について励起子と呼ばれる基本的な励起状態の物性を調べています。

それぞれのテーマについては、他大学や研究機関の理論・実験研究者と連携しながら研究を進めています。

光を当てることによって起きる物性の変化の例(電子・格子間の量子もつれ形成)